「楽園の絨毯」世界のラグマニアに大人気のハムセ連合とは?

Posted by tribe on 2017年9月5日

日本ではほとんど知られていないかもしれませんが、「ハムセ」と呼ばれる部族の絨毯は世界で高い評価をえています。人口も少なく、織物自体あまり多くないのですが、絨毯コレクターや研究家に絶大なる人気です。いったいハムセとは、どんな人達でなのしょうか?

ハムセもしくはハムサはアラブ語で数字を「5」を意味し、イラン南部の5つの部族の連合組織です。

20年程前までは、ほとんどが近郊のカシュガイ族やアフシャール族の絨毯と言われていましたが、ここ数年の部族絨毯研究の素晴しい成果によって、ハムサの秘密が解明されつつあります。

平織りのキリムなどがほとんど見つからないことなど、まだまだ謎を残していますがその一旦を紹介できればと思います。

カシュガイ族に対抗するためのハムセ連合

主な居住地域 (イラン南部 ニリーズ、ダラブ)

主な集積地 (シラーズ)

(間違いやすいのですが、北西ペルシアの「Khamsa」という地名とは別です。)

1861〜2年にイランのカジャール朝が、当時の政府に反発するカシュガイ族に対抗するために、トルコ系、ルル系、アラブ系を起源とする5つの異なる部族を集めてハムセ連合として組織化したのがその起源です。

ハムセ連合のほとんどはイラン南部のファルス州に住んでいますが、強い勢力を持つ遊牧民のカシュガイ族が近くにいるため、彼らの絨毯と混合されてしまう場合が多く、カシュガイ族の影のような存在でした。

にもかかわらず19〜20世紀になると、彼らの織ったラグはトライバルラグの目利き達に賞賛されるようになり、やっと日の目を見るようになりました。

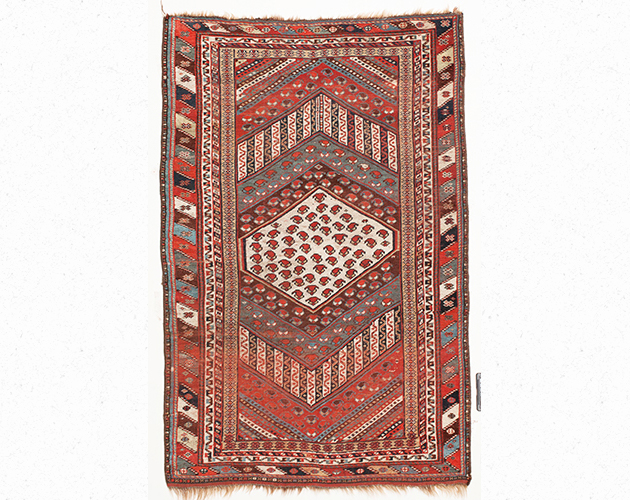

その代表的な絨毯は、3つの菱形モチーフが立てに並ぶ、この地域の伝統的なトライバルデザインの周りに、可愛らしい鳥のモチーフが織り込まれた『バードラグ』や、細かいストライプに大胆な幾何学を組み合わせた立体感のある絨毯など、どれもが織り手の個性溢れるトライバルラグです。

しかし、織られる絨毯の量は少なく、カシュガイ族の半分にも満たないと言われています。

部族絨毯の研究家James Opie氏は『TRIBAL RUGS』の中で、遊牧系部族絨毯の中でも最高峰のトライバルラグとして評しています。

ハムセ連合体は1950年のMohanmad Rezaシャー(王)の時代までには徐々に勢力を失い、政治的な活動はほぼなくなりました。部族を構成していたいくつかのサブトライブは、かなり昔に遊牧生活を捨て、すでに定住しています。そのなかでバーセリー族だけが1990年頃までひたすら遊牧生活を残していたようです。

ハムサ連合の5つの部族と言語と特徴

▲アラブ系語のアラブ族(’Arab)

〜アラブ語を話す「アラブ」族が最もハムセらしい絨毯を創作してきました。

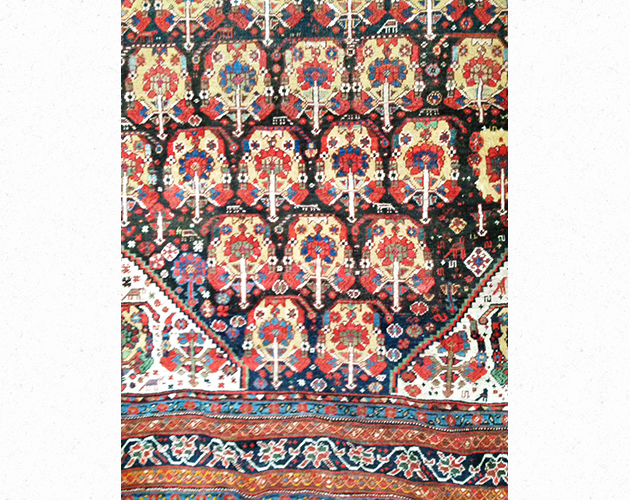

彼らの得意な「ムルグ」と呼ばれる「鶏」の文様が織り込まれた、生成り、ライト&ダークブルーの地(フィールド)に、せわしなく餌をついばむたくさんの「地鶏」のデザインが、ハムセラグを有名にしました。この特徴的なデザインはその後、他のグループにも取り入れらていきます。

▲ぺルシャ語系(ルル語)のバーセリー族(Baseri)

〜ペルシャ語を話す「バセリー」はアラブ系のルーツを持つ混血の部族と見なされていますが、彼らの言語は彼ら以外にはだれも理解出来ないといわれています。最近まで遊牧生活を続け、トゲのある葉を持つデザインのサドルバックなどが知られています。

▲トルコ語系のバハルー族(Baharlu)・▲トルコ語系アイヌルー族(Inalu)

〜トルコ語系の「バハルー、アイヌルー」族はともにペルシアとトルコ結びの両方の技法を使い、2本取りの羊毛のヨコ糸組織が用いられます。部族絨毯研究家のBrian MacDonald氏は著書である『TRIBAL RUGS』の中で、「二つの部族は文様も構造も、とても似ているので見分けがつきにくいが、唯一の特徴はヨコ糸に赤い糸が使われ散ているかどうか?」と述べています。

絨毯デザインは南イランの部族に共通な3つのメダリオンがほとんどです。彼らの先祖達ははるか昔に故郷の西トルキスタンを出て、18世紀にはファルス州の南に移住して来たと言われています。

▲トルコとペルシア語系の混合したナルファルー族(Nafar)

〜トルコとペルシア語系を話す「ナファルー」族は、キリムやサドルバックを織ることが知られていますが、ルルとトルコ系部族と同盟関係にあり、当時力のあったザンド時代(1759-1779)の間には「バハルー」族の支配下にあった人達です。

ハムサ連合の織り物の部族分類はたいへん難しく、各々の特徴の研究はまだ始まったばかりで、今後の研究が期待されています。

幻のハムサラグの魅力とは

古くはパラダイスと言われたエラム文化の存在したこの地域は、かつての楽園のイメージを現代に再現させたような楽しげな庭園や鳥=ムルグ文様が見られます。絨毯の真の意味が「パラダイス」そのものであることを教えてくれようです。

アラブ系の人々の持つ華やかな色彩感覚と、多くの遊牧系部族が存在し、トライバルラグのメッカといえる南イランのトライバルモチーフを取り込んだ豊かな絨毯世界を表現しています。

トルコ語を話すアイヌルー、バハルー族などの部族はトルキスタンの一方言を話すので、西トルケスタンの言葉を話すカシュガイ族とは出身地が違っています。デザインの一部に、サマルカンドやホータン絨毯で有名なザクロ文様に似たモチーフが見られますが、長い間に部族間の交流や争いが起こったにもかかわらず、遠く離れた故郷の東トルケスタンと共通する伝統を保持しています。

ハムセ連合は部族絨毯(トライバルラグ)のなかでもひときわ個性的で楽しい絨毯を織る部族といえるでしょう。欧米での評価も高く、トライバルラグブームのの黄金時代の中で輝き続け、その人気は衰えることはなさそうです。

カシュガイやアフシャール族との違いとは?

何度も紹介してきましたが、南イランは遊牧系部族が多く、ルル、カシュガイ、アフシャールそしてハムセ連合が混在しています。

少し前まではこの地域のトライバルラグはほとんど「カシュガイラグ」もしくは、集積地である「シラーズ」と分類されてきました。研究が始まったとはいえ、ハムセと特定される事で、欧米では評価が上がることもあります。簡単ですが、この南イランのトライバルラグの見分け方についてのヒントをTurkoTek Salonで見つけました。

1.カシュガイ族は結びの密度が細かいが、 ハムセの結び目は粗いものが多い。

2.カシュガイ族のタテ糸は生成りが多いが、ハムセは茶系が多い。

3.カシュガイ族の特に絨毯は堅いが、ハムセは柔らかくしなやか。

4.カシュガイ族のヨコ糸には様々だが、ハムセには赤いヨコ糸が使われることが多い。

5.カシュガイ族タテ糸の重なり角度(デプレス)が深いが、多くのハムセにはデプレスが少ない。

注意:この地域では対称結び、非対称結びの両方を行なうので、結び方による区別は難しい。

もし「これはハムセかも?」と思われるラグをお持ちのかたは上の項目を参考にチェックしてみください。

オリエンタルラグ全般に言えることですが、たくさんの本物を見る事でその違いがすこしずつわかってくるように思えます。欧米ではアンティーク絨毯の蒐集を行いながら、オークションハウスなどで販売する投機的なラグコレクターもいるようです。しかし、トライバルラグに関しては楽しむために持つ、もしくは使っている間に愛着が湧いて収集に進むという人がほとんどのようです。

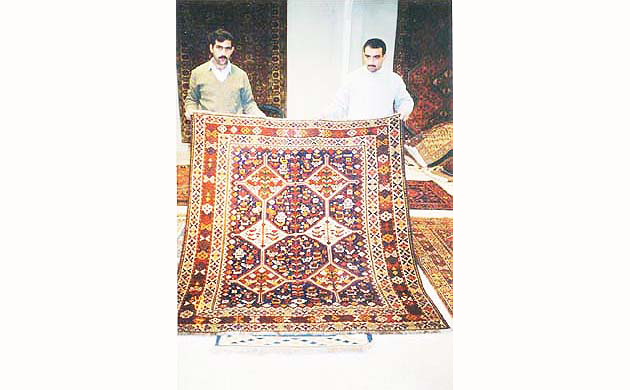

20年以上も前ですが、ロンドンとスイスに店を持つ絨毯商の所有するテヘランの巨大なウェアハウスで、2枚のハムサラグを見つけました。当時の価格ですが、新しいギャべ100平米分と聞いて諦めました。状態もデザインも色も素晴らしく、未だに後悔しています。その後、テヘラン~シラーズ~フィルザバードなどずいぶんとハムセ絨毯を探しましたがそれらを超えるものにはなかなか出会えていません。「逃した魚は大きい」という言葉を実感しています。

長い間ロンドンのBonhamsというオークションハウスで絨毯の鑑定を行い、『RUGS & CARPETS』という本を出版したAndrew Middleton氏が『ハムサは平織り(キリム)のアイテムも織られているが、自家用に織られるためヨーロッパなどの市場に出てくることは少ないようだ。染めが深くてクリアな色彩のラグはギャッベとして知られるが、その起源は『ハムセ』という説もある。しかしながら、今日ではファッション性の高いギャベが西側のマーケットに山火事のように広がっている。』とコメントしています。

今後も世界のトライバルラグのマーケットがどうなっていくのか、注目してゆきたいです。

参考文献

『TRIBAL RUGS』 By Brian MacDonald

『TRIBAL RUGS』 By James Opie

『TRIBAL RUGS』 By Jenny Housego

『RUGS & CARPETS』 By Andrew Middleton

参考サイト:「TurkoTek Salon」 by Patrick Weiler